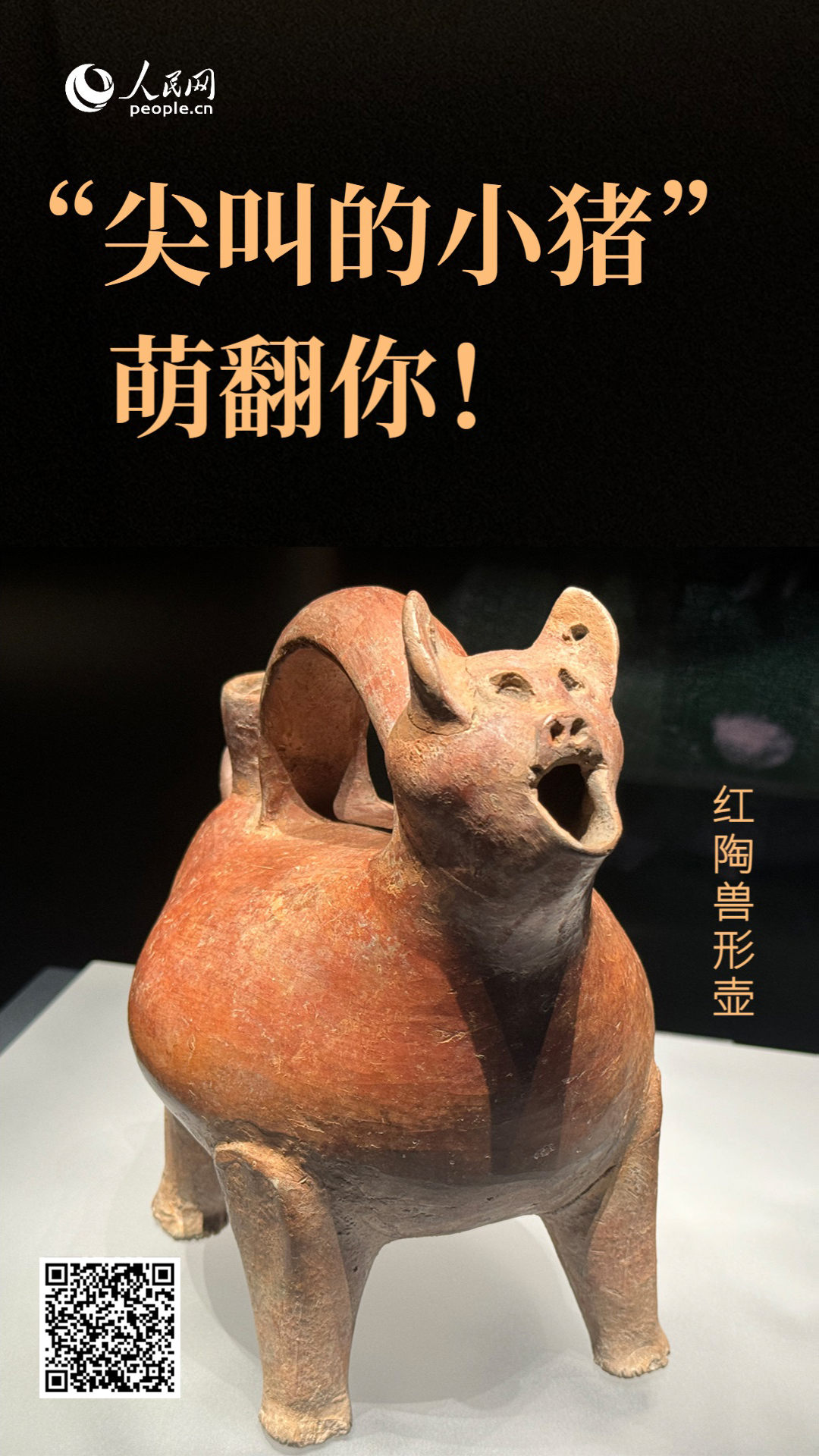

有趣的文物︱“尖叫的小豬” 萌翻你!

有那麼一些文物,穿越時空與今人相遇,卻能莫名戳中我們的心。來自5000年前的“小豬”,造型呆萌可愛﹔羞於張口卻不得不借褲子穿,是古人的“囧”﹔魏晉時期墓葬出土的畫作,仿佛著急交作業一般略顯“草率”……

中華五千年文明史,有記錄,也有實証。博物館如同“時光機”,連接著過去和現在。一起來博物館看有趣的文物吧!與祖先的審美同頻共振,你骨子裡傳統文化的DNA,是不是已經蠢蠢欲動了?

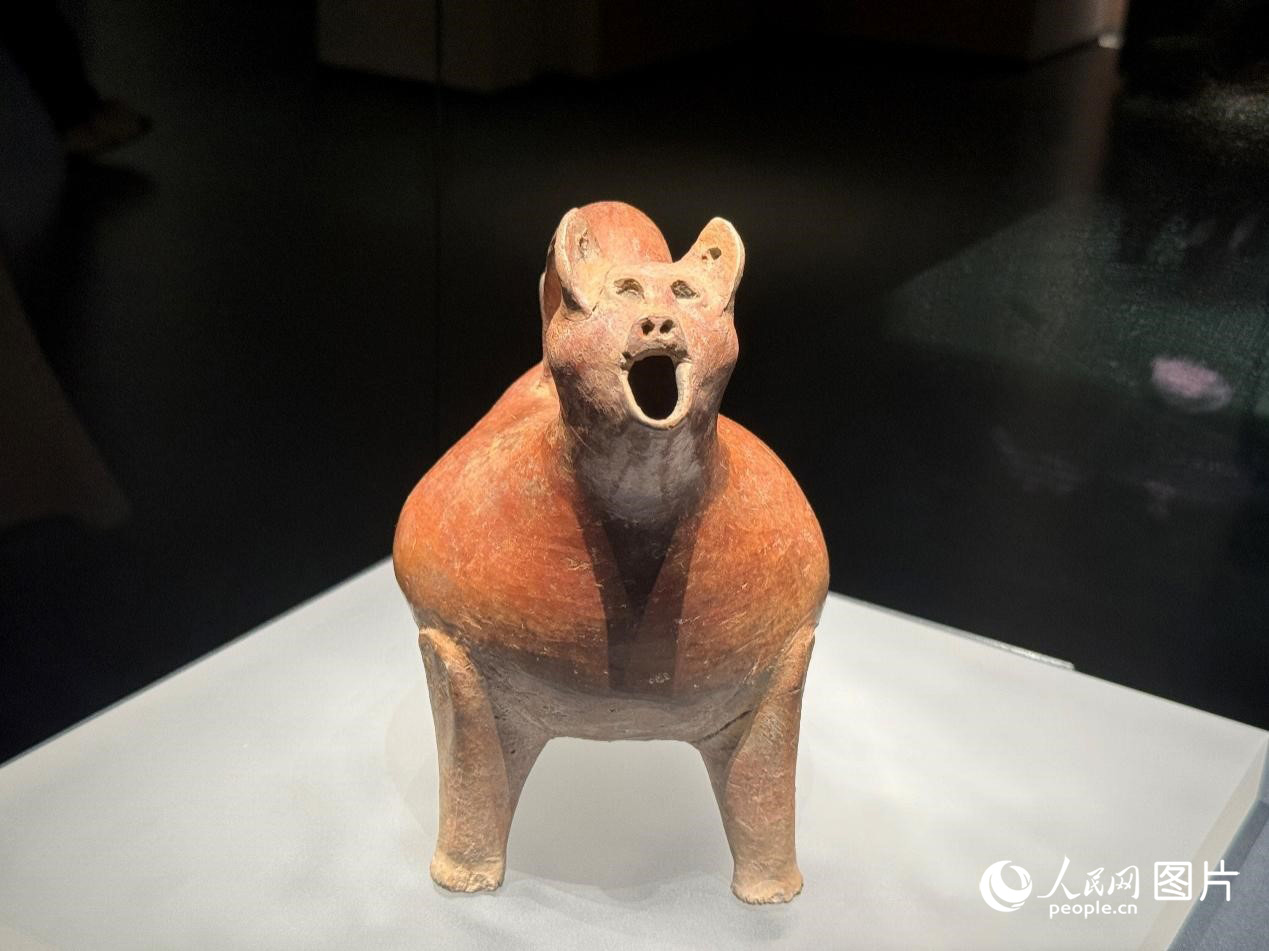

憨態可掬的小豬昂首挺胸,鼻子微微拱起,嘴巴張開仿佛在歡唱,微微上翹的短尾巴增添了幾分俏皮。來自5000年前的它靜靜佇立,朴拙可愛的外形讓眾多游客忍俊不禁。有人喚其狗,也有游客戲稱它為“小豬佩奇”。穿越數千年時光,古人的智慧與現代人的審美完美交匯。

它就是山東博物館鎮館之寶——大汶口遺址出土的紅陶獸形壺。人們在喜愛它生動可愛造型的同時,更感嘆它極具實用的巧妙構思。

紅陶獸形壺正面。人民網 鄭昕橋攝

紅陶獸形壺側面(左)。人民網 鄭昕橋攝 紅陶獸形壺背面(右)。山東博物館供圖

這件紅陶獸形壺淵源何在,所為何用?

1959年,山東泰山腳下的寧陽縣興修津浦鐵路復線,工人們無意間刨出了一些陶瓷碎片。濟南市文化局立即派考古工作人員前往調查,根據暴露出來的文物遺跡,認定這是一處新石器時代的文化遺址,后被命名為大汶口遺址。

大汶口遺址的發現向人們展示了全新的文化面貌。持續的科學考古揭示了大汶口文化由原始社會到文明社會的完整發展過程,從而為五千多年的中華文明提供了實証。大汶口遺址也被列入“中國百年百大考古發現”。

在5000年前,陶器制作工藝已經漸趨成熟。現存的大汶口文化遺址出土文物中,尤以紅陶居多。正是因為紅陶耐腐蝕、硬度高的特點,才使得這些藝術瑰寶得以歷經風雨保留了下來。紅陶獸形壺,是大汶口遺址發現的精美器物,新石器時代器物中的杰出代表。

根據紅陶獸形壺的形制特點,專家認為它與大汶口文化的實足陶鬶(guī)非常相似,而山東地區出土的史前陶鬶殘片上偶有殘留的水垢,以此推斷,紅陶獸形壺可能是一種溫煮酒水的器具。

極為相似的三裡河遺址出土的豬形陶鬶、狗形陶鬶。山東博物館供圖

紅陶獸形壺的四肢粗壯,背部裝有拱形提梁,尾巴部分的筒形是注水口,嘴可往外倒水,腹部鼓起加大了容積,器身用夾砂陶制作能耐高溫,四足立起可供加熱。溫酒時,酒水從尾部的注水口加入。溫好后,提起背部的把手,就可以將酒從嘴部倒出。

山東博物館外景。人民網 鄭昕橋攝

紅陶獸形壺所在展館。山東博物館供圖

在大汶口文化時期,家豬作為一種重要動產,是財富的象征。古人常用仿生器具陪葬來彰顯墓主人的高貴身份,這隻小豬作為大汶口文化獨有的器型,不僅僅是一件實用的生活用品,更是一件藝術品。它充滿了創造性的靈感,表明大汶口文化的先民們陶器制作水平進入到可以突破寫實,進行自由創作發揮的階段。

人民網 鄭昕橋攝影報道

策劃:姚奕、常雪梅

記者:翁奇羽、王玉興、鄭昕橋、李志強、邵蘭、李欣洋、周博

編輯:單芳、陳悅、宋心蕊

海報:單芳

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量