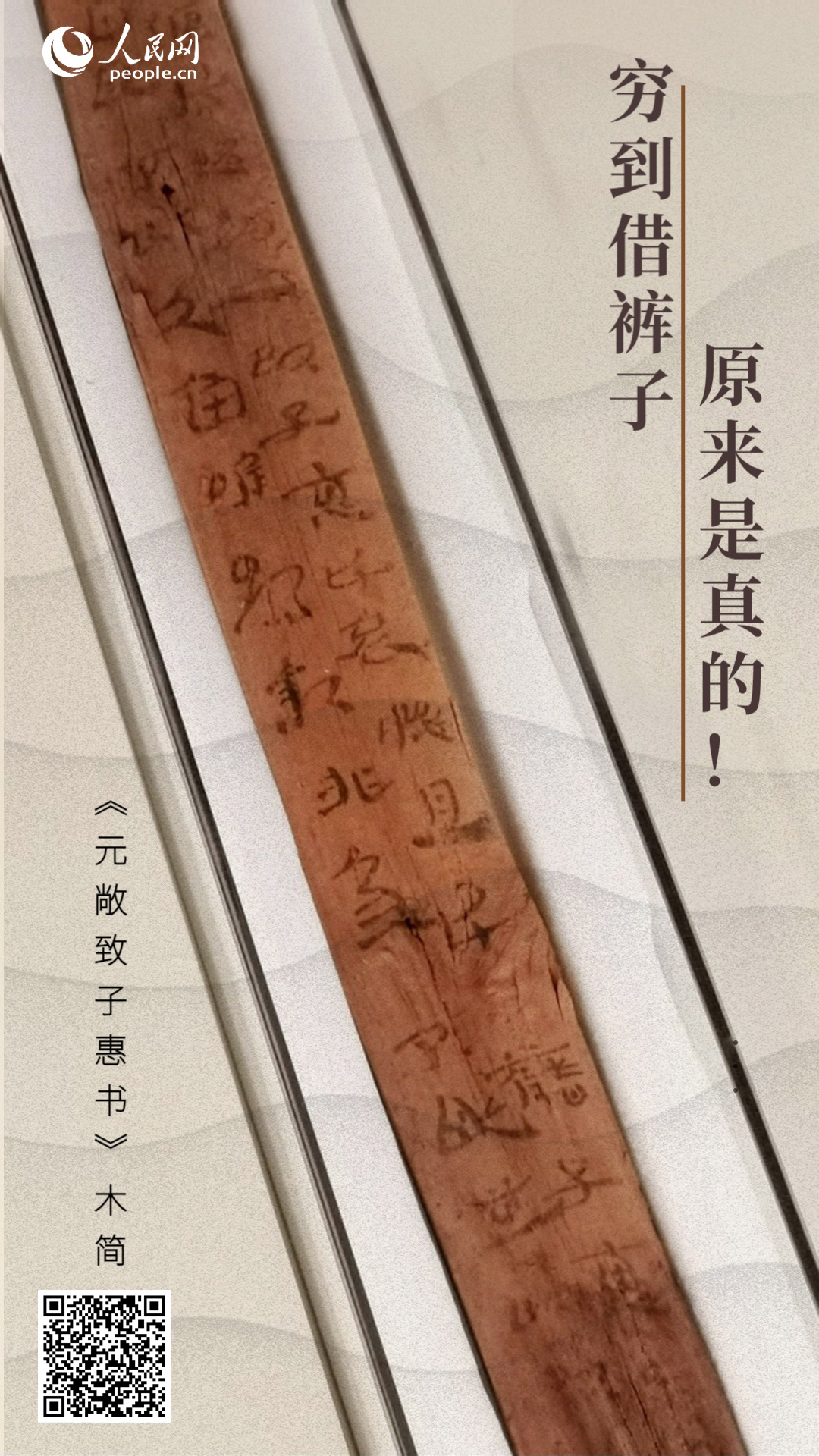

有趣的文物︱窮到借褲子,原來是真的!

有那麼一些文物,穿越時空與今人相遇,卻能莫名戳中我們的心。來自5000年前的“小豬”,造型呆萌可愛﹔羞於張口卻不得不借褲子穿,是古人的“囧”﹔魏晉時期墓葬出土的畫作,仿佛著急交作業一般略顯“草率”……

中華五千年文明史,有記錄,也有實証。博物館如同“時光機”,連接著過去和現在。一起來博物館看有趣的文物吧!與祖先的審美同頻共振,你骨子裡傳統文化的DNA,是不是已經蠢蠢欲動了?

文物中有國之重器,也有煙火人間。

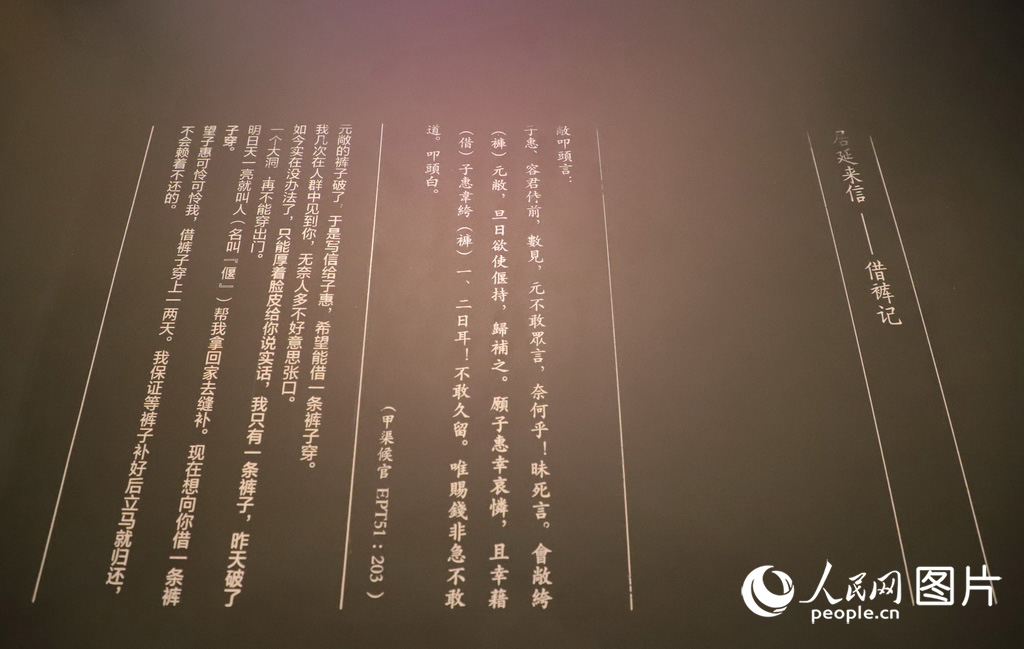

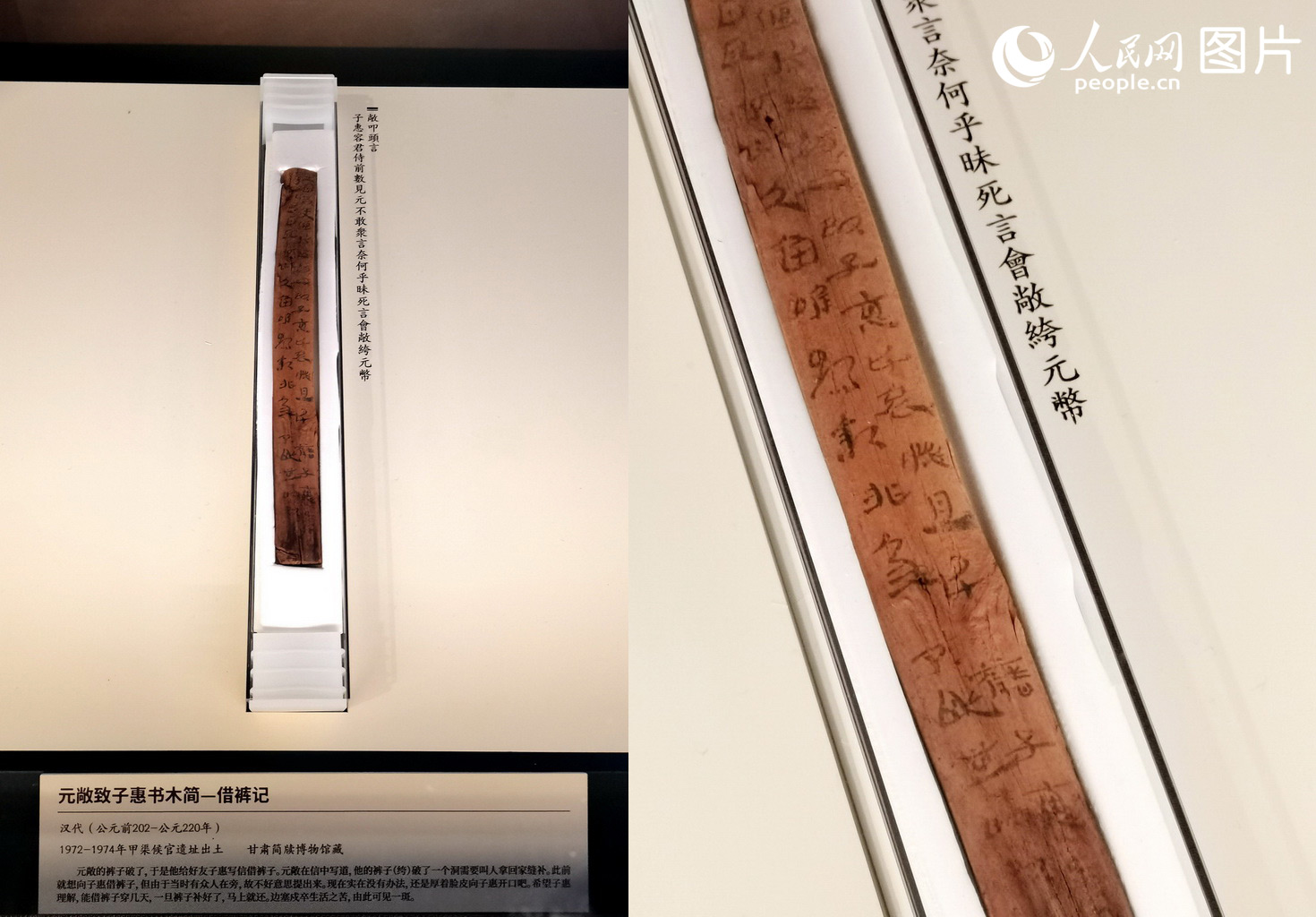

甘肅簡牘博物館“邊塞人家”展廳陳列的一塊簡牘之上,記錄了一段古人“借褲子”的窘迫故事。原文是這樣記載的:“敞叩頭言:子惠、容聽侍前,數見,元不敢眾言,奈何乎!昧死言。會敞絝(褲)元敝,旦日欲使偃持,歸補之。願子惠幸哀憐,且幸藉(借)子惠韋絝(褲)一、二日耳!不敢久留。唯賜錢非急不敢道。叩頭白。”

“邊塞人家”展廳入口。人民網記者 邵蘭攝

這段故事講的是,一個叫元敞的人褲子破了,於是寫信給自己的朋友子惠,希望能借條褲子。“我幾次在人群中見到你,無奈人多不好意思張口。如今實在沒辦法了,隻能厚著臉皮給你說實話,我隻有一條褲子,昨天破了一個大洞,再不能穿出門。明日天一亮就叫人(名叫偃)幫我拿回家去縫補。現在想向你借一條褲子穿。望子惠可憐可憐我,借褲子穿上一兩天。我保証等褲子補好后立馬就歸還,不會賴著不還的。現在並不急需用錢,萬不得已之時,會再給你說的。”

《元敞致子惠書》木簡內容的注釋說明。人民網記者 邵蘭攝

《元敞致子惠書》木簡。人民網記者 邵蘭攝

這塊簡牘1974年出土於居延地區甲渠候官遺址,是兩漢時期一個叫敞的戍卒寫給友人子惠的信件。

困難時向朋友求助、人多時難於張口……在歷經千年流沙沖刷后,這些留存於簡牘之上的文字,依然為我們描繪出一幅生動的歷史畫面,也傳遞出了朋友間互幫互助的珍貴情誼。

“參觀者來到這裡,聽到這個故事后覺得很有意思,也覺得有點不可思議,怎麼會有人借褲子穿呢?其實這也從側面反映出漢塞邊關條件惡劣,戍卒們過著異常艱苦的生活。”甘肅簡牘博物館講解員劉舒泊說。

“往遺衣用,以令出關”,一位女子想為她在關外戍守的丈夫送去御寒的衣物。

“死生恐不相見”,一名邊吏病重時寫下家書,感慨與家中兄弟一別數年恐再無法相見。

……

吉光片羽,折射歷史。這些看似瑣碎平凡的簡牘文字,再現了塞外戍邊吏卒的苦寒日常,也傳遞著戍卒對故土和親人的思念之情。

游客在《元敞致子惠書》木簡前駐足觀賞。人民網記者 邵蘭攝

“目前,甘肅簡牘博物館有‘簡述絲路’‘簡牘時代’‘書於簡帛’‘邊塞人家’四個展廳。”劉舒泊介紹,“其中‘邊塞人家’是能夠引發大家強烈共鳴的展廳,它最大的特點是貼近我們的生活。史書上記載的多是一個個大人物的故事,而這裡的簡牘則記錄了一個個小人物的故事。他們的生老病死、愛恨情仇,在這裡都能找到答案。”

人民網記者 邵蘭攝影報道

甘肅簡牘博物館。人民網記者 邵蘭攝

小朋友在甘肅簡牘博物館內練習寫字。人民網記者 邵蘭攝

策劃:姚奕、常雪梅

記者:翁奇羽、王玉興、鄭昕橋、李志強、邵蘭、李欣洋、周博

編輯:單芳、陳悅、宋心蕊

海報:單芳

分享讓更多人看到

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量