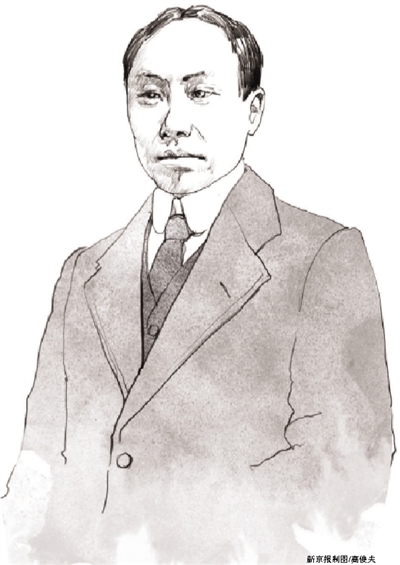

陳獨秀 從精神啟蒙到行動救國

1918年,北京大學哲學門師生合影。前排右四為蔡元培,右三為陳獨秀。

姓名:陳獨秀

時年:40歲

身份:教授、《新青年》主編、北大前文科學長

地點:北京

1919年5月7日,陳獨秀向胡適寫信告知北京的五四動態。胡適當時正在上海迎接他的老師——美國著名哲學家杜威來華講學。陳獨秀信中對五四現場、輿論傾向、發展趨勢都有獨具隻眼的觀察與判斷。其中有個重要信息:“少數闊人”與被之視為“不安全的人”,都“漸漸從言論到了實行時代”。五四運動是中國式民主運動的一次成功范例,是中國社會現代化的光輝起點。

適之吾兄:

國民外交協會發起國民大會,本打算今天在中央公園集合﹔警廳因為四號學生鬧了事,便禁止集會﹔此時公園左近交通要道都密布軍警,禁止行人走過,大會恐怕開不成氣了。

四號下午,京中學生三四千人聚集天安門,到東交民巷各使館﹔適禮拜日,英美公使都出去了﹔學生即到曹宅,曹逃避﹔章宗祥剛在曹宅,受了一頓飽打,幸虧有日本人竭力保護,送在日華醫院竭力醫治,現在生死還不能定。

京中輿論,頗袒護學生﹔但是說起官話來,總覺得聚眾打人放火(放火是不是學生做的,還沒有証明)難免犯法。大學解散的話,現在還沒有這種事實﹔但是少數闊人,確已覺得社會上有一班不安分的人,時常和他們為難﹔而且漸漸從言論到了實行時代﹔彼等為自衛計,恐怕要想出一個相當的辦法。

懲辦被捕的學生三十多人(大學為江紹原等二十二人),整頓大學,對付兩個日報,一個周報,恐怕是意中的事。

——弟獨秀白 五月七日午后四時

啟蒙救亡良性互動

五四運動不是無源之水。就其遠因而言,五四運動是中國近代種種改良、改革、革命運動的總匯合﹔就其近因而言,它是以《新青年》為中心的新文化運動鼓吹民主、科學思潮誘發的大井噴。

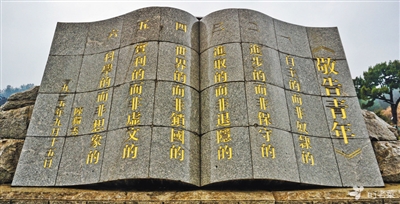

新文化運動的源頭是陳獨秀1915年9月15日在上海創辦的《新青年》(首卷原名為《青年》雜志,到第二卷才正名)。《新青年》以民主科學為主旋律,以“改造青年之思想”為天職,“新文化運動是人的運動”,作為《新青年》的主編(主撰)與靈魂,陳獨秀在辦刊伊始就有崇高的定位。他既有“推翻一時豪杰”的膽略,又有“擴拓萬古心胸”的方略。前者是以民主和科學“重新估定一切價值”,要擁護那德先生,便不得不反對孔教、禮法、貞潔、舊倫理、舊政治﹔要擁護那賽先生,便不得不反對舊藝術、舊宗教﹔要擁護德先生又要擁護賽先生,便不得不反對國粹和舊文學。(陳獨秀《<新青年>罪案之答辯書》)后者則主張“自主的而非奴隸的、進步的而非保守的、進取的而非退隱的、世界的而非鎖國的、實利的而非虛文的、科學的而非想象的”(陳獨秀《敬告青年》),以此“六義”來改造、塑造中國青年的精神形象,於是有了人的發現、女性的發現、兒童的發現……

作為近代中國天下第一刊《新青年》一經問世,立即被青年讀者視為“空谷之足音,暗室之燈光”,“像春雷初動一般,驚醒了整個時代的青年”(楊振聲《回憶五四》)。尤其1917年初,蔡元培出長北大,首先認定陳獨秀“確可為青年的指導者”,“三顧茅廬”聘之為文科學長,令之攜《新青年》北上入駐北大,實現了“一校一刊”的完美結合,迅速讓“北大由死水一潭變成開水一鍋”(梁漱溟語)。“最能打開局面的闖將”陳獨秀充分利用蔡元培“思想自由,兼容並包”的教育理念,首先是將《新青年》一些中堅作者變為北大新銳教授,如胡適、劉半農、周作人等﹔新銳教授“截斷眾流”傳播新知,與舊派教授和平競賽,使學風校風立即改觀。以致蔡元培日后不無得意地說:

教學上整頓,自文科始,舊派教員中如沈尹默、沈兼士、錢玄同,本己啟革新的端緒。自陳獨秀君來任學長,胡適之、劉半農、周豫才、周豈明諸君來任教員,而文學革命、思想自由之風氣,遂大流行。(蔡元培《自寫年譜》)

北大學生中各種學會應有盡有,“民間報刊”也空前繁榮,“甚至在廁所裡開辟‘廁刊’,互相辨難”(楊晦《五四運動與北京大學》),著名的有《新潮》《國民》《國故》等。北大“二千人之社會”儼然成了民主自由的實驗地,也成了中國的神經敏感區,牽一發而動全身,極大地影響著全國的思想動態,抵達蔡元培所追求的“教育指導社會,而非隨逐社會也”之境界。至於文學革命,胡適說他的“活的文學”說和周作人的“人的文學”說,為“文學運動的中心理論”。實則皆與陳獨秀《文學革命論》相呼應的。在《新青年》這塊園地上長出了中國最早的新詩、長出了“隨想錄”系列雜文……從此才有了中國的新文學。

這就是新文化運動。史家稱之為近代中國文化思想史上“最為壯麗的精神日出”。眾所周知,新文化運動與五四運動並不是一個概念,前者旨在啟蒙,后者則為救亡。在五四時代,啟蒙與救亡是良性互動,並非“救亡壓倒啟蒙”。五四運動實則新文化運動精神日出照耀下的壯舉。新文化運動造就了一批品學兼優且有以天下為己任情懷與世界主義眼光的“新青年”,如《新潮》《國民》兩個學生雜志的主創者傅斯年、羅家倫、段錫朋、張國燾、許德銜,他們都成了優秀的學生領袖,傅斯年則擔任了五四游行的總指揮。這才保証了五四運動是“有紀律的抗議”,而不是“痞子運動”。

正是從這個意義出發,陳獨秀說“五四運動,是中國現代社會發展之必然產物,無論是功還是罪,不應該專歸到那幾個人﹔可是蔡(元培)先生、適之和我,乃是當時在思想言論上負主要責任的人。”(陳獨秀:《蔡孑民先生逝世感言》)

因散發傳單被捕入獄

作為五四運動的精神領袖陳獨秀,或為魯迅《狂人日記》的精神原型,他為民主科學的奔走呼號,卻被“少數闊人”視為“邪說怪物,離經叛道的異端,非聖非法的叛逆”(陳獨秀《<新青年>罪案之答辯書》),亦即狂人(瘋子),遭八面非難,恨不得食肉寢皮。其間雖有蔡元培“倔強的堅持”,聲稱:“北京大學一切的事,都在我蔡元培一身上,與這些人毫不相干”,甚至要通報各國,借世界輿論以制服當局之無道。但舊勢力在攻擊獨秀覆孔孟、鏟常倫之外,抓其“私德不檢”大做文章。誠如胡適所言,這“明明是攻擊北大的新思潮的幾個領袖的一種手段”。(胡適《致湯爾和》)但北大內部也有人推波助瀾,令蔡元培左右為難,隻得以文理科合並的名義,客氣地撤了陳獨秀文科學長之職。這就發生在五四運動前夕的三月二十六日之夜。

不過,“仲甫為天生領袖,一決定事,不能動搖”(章士釗語)。他認為“隻有(德賽)這兩位先生可以救治中國政治上道德上學術上思想上一切的黑暗。若因為擁護這兩位先生,一切政府的壓迫,社會的攻擊謾罵,就是斷頭流血,都不推辭。”(《<新青年>罪案之答辯書》)陳獨秀以他所創辦的《每周評論》對“五四運動”做獨具隻眼的跟蹤報道(其文多署名“隻眼”)。五四運動當天他連發《公同管理》《兩個和會都無用》兩文,分析巴黎和會之動向與上海和會之不作為。到6月8日,陳獨秀連續在《每周評論》發表7篇文章33篇“隨想錄”,為學生運動搖旗吶喊,鼓動“強力擁護公理,平民征服政府”。

五四運動爆發后不久,陳獨秀在滬上的好友料他“在京必多危險,函電促其南下”,他卻憤然回答:“我腦筋慘痛已極,極盼政府早日捉我下監處死,不欲生存於此惡濁社會也。”目睹多批學生被捕,6月8日他在《每周評論》(第25號)上發表曠世奇文——《研究室與監獄》:

世界文明發源地有二:一是科學研究室,一是監獄。我們青年要立志出了研究室就入監獄,出了監獄就入研究室,這才是人生最高尚優美的生活。從這兩處發生的文明,才是真文明,才是有生命有價值的文明。

這篇不滿百字的短文,不僅是陳獨秀人生追求的壯美詩篇,也是整個五四時代激越的號角。曾在改革北大的舞台上風風火火的陳獨秀,一旦被撤下來應是相當郁悶的,倒不是他在意那“文科學長”的位置,而是有憾於自己仍止步在“言論”上,反不如學生們“實行”起來。(五四那天北大217名教師中隻錢玄同與一位姓白的體育老師隨學生上街了)誠如胡適所言,學生運動是無代表民意機關存在的“變態社會的產物”,社會上許多事被一班成年的或老年的人弄壞了。別的階級又都不肯出來干涉糾正,於是這種干涉糾正的責任遂落在一般未成年的男女學生的肩膀上,“這是成年人的恥辱”。(胡適《我們對於學生的希望》)屢經風浪的革命家陳獨秀更有切膚之痛。在五四學生運動中,他耐著性子沒有沖上街頭,盡管那擂鼓助威的文字沒少寫,但不過癮,因為已是“從言論到實行時代”。陳獨秀終於爆發了。即使有牢獄之苦,甚至“下監處死”,他也要孤軍作戰,做一次“強力擁護公理,平民征服政府”的偉大嘗試,從而創造“有生命有價值的文明”。

6月9日,陳獨秀又寫出能呼風喚雨的《北京市民宣言》:提出“對日外交,不拋棄山東省經濟上之權利,並取消民國四年七次兩次密約”,“免徐樹錚、曹汝霖、陸宗輿、章宗祥、段芝貴、王懷慶六人官職、並驅逐出京”,“取消步軍統領及警備司令兩機關”,“北京保安隊改由市民組織”等五點要求,並指出“惟有直接行動,以圖根本之改造”。這份“宣言”被印成單頁宣傳。

6月10日下午,作為《新青年》主編、北大教授的陳獨秀帶領北大文科教授,《新青年》編輯胡適、高一涵,理科教授王星拱,預科教授程演生,內務部僉事鄧初等到中央公園茶館去散發《北京市民宣言》。這當是中國近代史上規格最高的散發傳單的隊伍。頭天的順利傳播,鼓舞了這班書生革命家。第二天——6月11日晚上,陳獨秀又帶著他的教授隊伍到前門外新世界屋頂花園向下面露天影院散發傳單。其結果是陳獨秀被潛伏在那裡的密探逮個正著。陳獨秀以驚心動魄的行為實踐了他的壯美詩篇——由“研究室”走向了監獄。

兩個親歷者——胡適與高一涵,日后對之都有較平實的記敘。胡適當時與高一涵同居一室,他記憶中高同他一起先走了,陳獨秀一人留下,繼續散發傳單,他是深夜從電話裡知道陳獨秀被捕的。細節且不去細考,歷史會永遠記得“六一一”那特寫鏡頭:

那天晚上,41歲的陳獨秀獨立高樓風滿袖,向下層露台上看電影的群眾散發鼓吹以“直接行動,以圖根本之改造”的“平民征服政府”的綱領——《北京市民宣言》。這是中國文化史上空前的舉動,陳獨秀的行為太出格了,這卻為他留下一個永恆的,富有詩意的歷史造型:高屋建瓴,站在時代的制高點上振臂一呼。

社會各界聲援營救

然而,客觀地說,陳獨秀“六一一行動”是對五四學生運動最危險的模擬,陳獨秀在《北京市民宣言》中鼓吹的“直接行動”,這與他1920年4月以“直接行動”與“犧牲精神”來概括五四精神是一致的。何謂“直接行動”,陳說:“直接行動”,就是人民對於社會國家的黑暗,由人民直接行動,加以制裁,不訴諸法律,不利用特殊勢力,不依賴代表。(陳獨秀《五四運動的精神是什麼?》)

“火燒趙家樓,痛打章宗祥”固然頗有轟動效應,卻屬五四學生運動的意外插曲,不在五四行動計劃之列,盡管群眾運動難以計劃,亦不宜以插曲充當主調。其實是社會制裁,羅文也說只是把賣國賊在社會上的偶像打破,而不是把他們一個一個地打死。而陳文的三個“不”,就更遠離了五四學生運動實際,而顯示其有非和平的暴力傾向。

而陳獨秀認為,曹、章、陸固然有罪,但“根本罪惡”未必在此三人,“他們不過是造成罪惡的一種機械”,“甘心把本國重大的權利、財產向日本換軍械軍費來殺戮本國人。這是什麼罪惡,造成這罪惡的到底是什麼人?”(陳獨秀《對日外交的根本罪惡》)《宣言》中攻擊的除曹、章、陸三人之外,又增加了徐樹錚,段芝貴,王懷慶三人。徐乃段祺瑞手下紅人,西北邊防軍總司令,段為北京政府警備司令,王為北京政府步軍統領。且不說他們誰都是惹不起的角色,將斗爭矛頭指向他們,意味著成都就想將五四運動轉化為對內的革命運動,而且升級為“圖根本之改造”。

如果說《新青年》是用思想火花點燃了五四烈火,陳獨秀的《北京市民宣言》則是以大無畏的精神道出了普通民眾的積憤。深受牢獄之苦的陳獨秀於是牽動了國人的心。陳獨秀猶如一座火山,立即誘發了一場以學生為主體的聲勢浩大的營救運動。從北大校友會,全國學生聯合會,到上海各界、安徽各界,從北京教育界名流到社會各界名流,都紛紛致電總統,總理或警察廳總監呼吁保釋陳獨秀,從北京到上海到各地報紙也頻繁報道陳獨秀在獄中的情景,從輿論上給政府施壓,從道義上聲援陳獨秀。如果說3月26日之前是四方集矢於陳獨秀,那麼6月11日之后則變成了八方集譽於陳獨秀:“教育界巨子”、“學界重鎮”、“先覺”、“社會精英”、“新文派巨子”、“新思潮首領”、“思想界的明星”……“依他們的主張,我們小百姓痛苦﹔依你的主張,他們痛苦”,陳獨秀思想影響由此走出校園、走向社會。營救陳獨秀活動,迅速釀成了一次震蕩全國的啟蒙運動,其間則極大程度上認同了《新青年》的呼喚,空前廣泛地傳播了科學、民主精神。

值得一提的是,營救陳獨秀的運動雖以學生為主體,但連馬其昶、姚永概這些著名的舊派學者,也不計前嫌,挺身而出,營救陳獨秀。尤其劉師培患病臥床,聞訊扶病而起,與70余名教授、學者聯名保釋陳氏。讓胡適覺得“這個黑暗社會裡還有一線光明”。

而營救陳氏的強大陣勢與巴黎和約拒簽運動兩相激蕩,兼有南方政府也對陳獨秀伸出援助之手,7月9日,廣州軍政府總裁之一岑春煌(8月21日被推為主席總裁)致電徐世昌和代總理龔心湛,敦促北洋政府盡快釋放陳獨秀。徐世昌急於同南方和談,不願為此事與南方相沖突。徐世昌畢竟不像屠殺李大釗的武夫張作霖,他沒有一意孤行處死陳獨秀,而終於9月16日釋放了被囚98天的陳獨秀。

永遠的新青年

陳獨秀從監獄回到研究室,竟成了《新青年》同仁的盛大節日。他們聚宴桃李園,為陳獨秀洗塵。胡適、李大釗、劉半農、沈尹默都為之賦詩慶賀。《新青年》第6卷第6號(1919年11月11日)幾乎成了歡迎陳獨秀出獄專號。若是《每周評論》沒在半月前被查封當還會熱鬧些。

五四運動讓陳獨秀思想經歷了巨大的變化,即“由美國思想變為俄國思想了,宣傳社會主義了”(蔡和森的《論陳獨秀主義》)。

1920年3月,陳獨秀將5月1日出版的《新青年》第7卷第6號編輯成《勞動節紀念號》。其中陳有兩篇文章:《勞動者底覺悟》和《上海厚生紗廠湖南女工問題》。前者顛覆中國之“勞心者治人,勞力者治於人”傳統,意欲實行“勞力者治人,勞心者治於人”。后者雖生硬卻敏感地運用馬克思剩余價值學說來分析紗廠女工問題。此時的陳獨秀是先接受了蘇俄模式,再正式研究馬克思主義的。石川禎浩稱之為“奇妙的顛倒”。尤其是1919年7月蘇聯政府發表聲明要把原沙俄從中國掠奪的權益無條件地歸還中國。盡管日后蘇方並未兌現其宣言,但在當時仍為“空前的美舉”。此宣言半年后傳到中國,《新青年》立即新辟《俄羅斯研究》專欄,在國內掀起俄羅斯熱。胡適說:“今《新青年》差不多成了Soviet Russia的漢譯本”,恰見陳獨秀對蘇俄模式接受的程度。

而此時的陳獨秀也被共產國際代表維經斯基視為“享有聲望的中國革命者”,正是共運總設計師列寧物色的無產階級政黨領袖的理想人選。

毛澤東對陳獨秀多有評說,而譽者都與五四相連。五四時代的營救被捕之陳獨秀,毛澤東盛贊陳為“思想界的明星”。1945年則稱陳為“五四運動時期的總司令”,並說:“五四運動替中國共產黨准備了干部”,被《新青年》和五四運動警醒起來的人集合起來,“這才成立了黨”。

□石鐘揚(南京財經大學教授)

分享讓更多人看到

相關新聞

- 評論

- 關注

第一時間為您推送權威資訊

第一時間為您推送權威資訊

報道全球 傳播中國

報道全球 傳播中國

關注人民網,傳播正能量

關注人民網,傳播正能量