初中畢業時第一張照片

四川新聞網成都12月11日訊(記者 張進春)眼下的成都,已漸漸步入初冬。但這裡要講的人物故事,卻與春天有關。

這個故事,從1977年的10月已經開始。就在那個月,恢復高考的消息喚醒了整個中國教育。教育春天的來臨,許多人的命運也由此改變。

曾成彬,就是因為教育春天的來臨而改變命運的農家子弟。曾成彬生於1966年,來自四川金堂縣。現在是成都三原外國語學校校長。

20世紀八九十年代,農村流行一種說法:“考入大學,跳出農門”。任何與“考大學”相關的事情,都如一塊塊“磁石”,吸引著那個時代的每一位學生。

班級迎新春活動

1977年,聽到廣播裡傳來恢復高考的消息。村裡的讀書人奔走相告,將這個喜訊告訴每一個人。曾成彬至今記得,那年他才11歲,即將上初中。據他回憶,1977年以前,想進入學校讀書,基本上都要靠推薦,“一般推薦的都是大隊書記的孩子或親朋好友,普通百姓很難得到推薦學習的機會。”

高考恢復的消息,猶如一塊石頭投進平靜的湖面。普通人有了追求夢想的機會,成千上萬人重新拿起書本,加入到求學大軍中,那時的曾成彬,也是這萬千中的一員。

參加少先隊活動

那時候,農村孩子躍出農門不容易,躍入“龍門”更不容易。曾成彬當時給自己定了一個小目標:考中專,改變人生。

有了這個念頭,曾成彬扎入書海,埋頭苦讀。那時候教輔書很少,得知別人有一本教輔書如獲至寶,趕緊借來熬夜學習,重要的內容連夜抄寫。他說,那時候讀書條件真的很差,不像現在的孩子,教輔材料很豐富。

曾成彬回憶,那時分預選和中專兩次考試,隻有通過了預選的人才有資格參加中專考試,“我們學校隻有4個人通過了預選,我是其中之一”。

80年代,考前也要看考場。“1981年爆發特大洪水,我去青白江紅衛中學看考場,路過唐家寺漲洪水,水齊腰深,公路被洪水淹沒,當時路邊一位老人提醒我,哪個地方有水溝、哪個地方是深坑,稍不注意就有被洪水沖走的危險。”說起那段往事,曾成彬還心有余悸。

與學生在一起

拿到通知書那一幕 至今難以忘懷

總有些回憶,深藏於心,塵封多年也清晰如昨。

“我印象很深,是拿到通知書的那一幕,”曾成彬回憶,考試后的某一天,他正在田裡干農活。忽然,遠處傳來急促的聲音:曾成彬、曾成彬……

曾成彬抬起頭,隻見遠處有人騎著自行車,手上揮舞著紙片,朝他干活的田裡飛奔過來:考上了,考上了。原來是老師給自己送錄取通知書來了。

與學生在一起

接過通知書,曾成彬抬頭對老師說的第一句話就是“再也不用干農活了,知識改變了我的命運。”

那個年代,沒有電話,連傳呼都沒有,更別說微信和快遞了。對曾成彬來說,那個場景,這麼多年都忘不了。

被四川省金堂師范學校錄取,曾成彬稱當時心裡還有些遺憾:“當年中專劃線200分,我考了265分,因志願填報沒有經驗。如果志願填得好,我可能考進了更好一點的學校。”

能讀中專,也是那個時代比較榮光的一件事,也算“鯉魚躍龍門”了,但師范專業並不是曾成彬心中理想的專業方向。

“六一節”為孩子們表演節目

“我懷念食堂裡的大饅頭,還有每個星期兩次的回鍋肉”

1981年,曾成彬進入四川省金堂師范學校學習。當時讀師范學校每個月有17塊5角的伙食費,在那個年代,相當於很多人半個月的工資了,而且免交學費,曾成彬稱“自己再也沒后顧之憂了。”

“我印象最深的是食堂裡早上的大饅頭,還有每個星期兩次的回鍋肉,”過了這麼多年,曾成彬說,再也沒吃到那麼好吃的大饅頭,那麼香的回鍋肉了,“那個味道可能讓我懷念一生。”

百名教師訪千家活動

通過學校的培養,曾成彬慢慢喜歡上了師范學校,喜歡上了當教師。“教師傳道授業解惑,開創孩子的美好未來。我希望能夠幫助像我一樣的平民子弟,通過努力學習改變自己的命運。”他說道。

從不太喜歡到認識老師的使命和責任,曾成彬在文化、音樂、美術、體育、演講等各個方面錘煉自己。1984年,曾成彬從金堂師范學校畢業,當時的四川省副省長到校視察,他作為學校優秀畢業生做了畢業匯報。同年,成都市教育局在成都市六所師范學校選了兩人進入市區中學工作,曾成彬就是其中之一,被分配到有“后五所”省重點中學之稱的成都市西北中學。為此他一直感到自己很幸運,“感恩這個偉大的時代!”

帶領學生參加比賽

入職西北中學 開啟教育追夢旅程

在西北中學,曾成彬從事學生工作,擔任團委書記、少先隊大隊輔導員。他帶領學生開展“廣場衛士”活動、參加“熊貓節”活動,組織學生團員到天府廣場維護清潔、開展文明市民宣傳。這一舉動被政府部門知悉,時任成都市市長助理還親自為西北中學廣場衛士授予錦旗,並希望所有學生能夠參與到文明城市的建設活動中。

1989年,曾成彬擔任歷史學科教學。任課不到半年,他參加了成都市首屆“蜀都杯”歷史教學大賽。作為教齡最短的選手,他獲得初中組第2名的好成績。“畢竟我隻讀了中師,還有很多地方需要學習提升。”曾成彬一邊工作,一邊到四川師范大學繼續深造,學習歷史教育專業。本科畢業后,又參加了四川師范大學教育管理研究生課程班學習。1990年,他開始擔任班主任,它所帶的班級多次被評為校優秀班級、市優秀班級。據介紹,曾成彬帶的第一屆學生1993年畢業,“現在還能想起當時畢業班會的主題——2000年再相會”。遺憾的是,2000年再相約,這個浪漫美好的願望因諸多原因沒有實現。

教職工聯歡會

1995年曾成彬走上學校管理崗位,同時開始擔任高中歷史教學,並再次參加了成都市“蜀都杯”歷史教學大賽獲得高中組第1名。1998年被評為成都市優秀青年教師,1999年被破格聘為中學高級教師, 2004年被評為成都市學科帶頭人。

最讓曾成彬難以忘記的是,學校在錦城藝術宮首次舉行音樂會。“當時,錦城藝術宮場租要7000元,當時這算是天價,校長非常重視藝術教育,給我們莫大的鼓舞,對我和伙伴們也是更大的壓力。”音樂會非常成功,西北中學也開創了成都市第一所在錦城藝術宮辦校園音樂會的中學。他親自組建了西北中學管樂團,后來成為成都市委宣傳部指定的“成都市中小學生銀杏藝術團管樂分團”。1998年西北中學被評為首批“四川省藝術教育特色學校”。

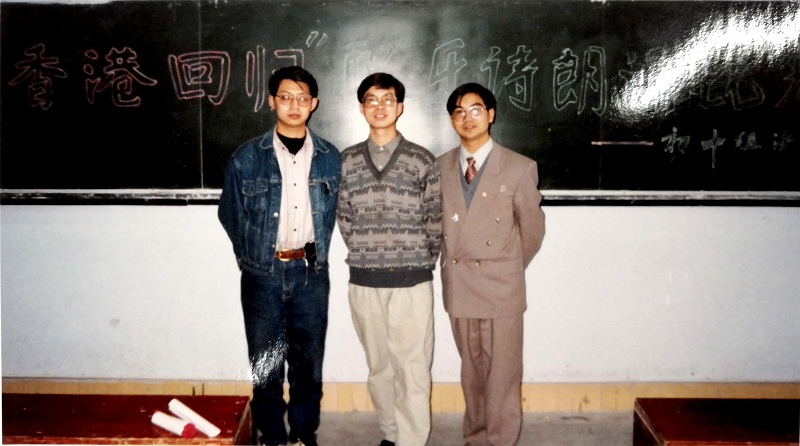

慶祝香港回歸詩歌朗誦比賽

推行百名教師訪千家 開創川附奇跡

不久后,曾成彬被調往成都市17中。從西北中學的副校長,榮升為17中的校長。當了校長后,曾成彬才體會到兩者的區別,“以前當副校長,我總覺得上面還有校長頂著,后面還有校長做靠山。”挂帥17中校長后,他越來越深刻地體會到:“大事、難事,校長要做決策,擔負責任,是學校的最后一道牆,沒有退路!”校長如一家之長,僅僅懂教育教學是遠不夠的,還要不斷學習學校管理,更要謀劃學校的發展思路、辦學特色,那個年代還要想辦法“創收”解決教師福利,校長還要有“財商”。

參加學生陽光體育鍛煉

在17中,曾成彬干了一件轟動的事。為促進家校共育,在全市學校中首先推行教師全員家訪,開展百名教師訪千家活動。作為校長,他身先士卒,帶領教師一起走進學生家庭,了解學生成長環境、家長訴求,增強家校教育合力。還在學校成立了射擊射箭隊,射擊射箭發展為成都市傳統項目在17中保留至今,為省隊、國家隊輸送了多名專業運動員,彭心怡更是奪得射擊世界杯女子10米氣步槍冠軍,為祖國贏得榮譽。

與班主任第一屆畢業學生相聚(2017年)

2007年,曾成彬被調往川師附中任黨委書記、副校長。2010年,任校長。川師附中是國家級重點中學。“在這麼高的平台上,給我帶來了巨大的壓力,首先就是高考的壓力,”曾成彬稱,任川附校長的6年,是六天工作制,幾乎每個周六都和高三老師一起,聽課、研討、交流工作。

“這是名校的壓力。每年高考前夕,輾轉反側難以入睡,感覺我比學生還緊張。”令曾成彬欣慰的是川附的老師非常敬業優秀,川附的學生非常勤奮上進,從2010年到2015年六年期間,高考重點率從18.1%持續提升到了77.5%,高考本科率從75.6%提升到了97.7%。這一跨越式發展的成績在教育界被譽為“川附現象”,他兩次代表學校在全市高中教學工作會上作經驗交流。

真正的名校必須有優異的高考成績作支撐,但不能唯高考成績。學生終生受益的是核心素養,更需要學校全面推進素質教育,包括美育體育等。曾成彬在川師附中大力實施“自主發展”教育,秉持合格+特長的思路,普及與提高相結合,通過各類代表隊、社團、藝術節等多種形式,帶動全校的德育體育美育活動開展,甚至高三的大課間跑操,一直要堅持跑到高考的前一天,他說,“校長要對學生的終生發展和人生幸福負責任”。

高考成績不僅拼汗水,更需要有智慧,川師附中成為四川省科研興校實驗基地,以科研促課改。曾成彬帶領團隊開展《現代教師素質培養研究》,組織《“自主-優效”課堂的研究與實踐》,整體提升了教師隊伍素質,提高了課堂教學效益。學校科研課題有2項在教育部首屆全國基礎教育教學成果獎的評選中獲二等獎,1項獲四川省人民政府教育成果一等獎,2項獲四川省人民政府教育成果二等獎。2015年,曾成彬也榮獲成都市特級校長光榮稱號。

曾成彬說,在川附的時候,印象最深的是經歷了四川師大附中60周年的校慶,陪川師附中度過了60歲的生日。

曾成彬

結束30年公辦教育生涯 轉身嘗試民辦新體制

2016年1月,曾創出川附奇跡,高考成績直逼四七九的名校長曾成彬,辭去公職加盟三原。

在公辦30多年了,很難再有新的突破。這是曾成彬“出走”的理由。“公辦教育三十年的培養,公辦學校二十年管理崗位的歷練,我積累了一定的辦學經驗。想嘗試一下民辦教育,進入新的體制,接受新的挑戰。”在曾成彬看來,無論公辦還是民辦,都屬公益教育,本質上是相同的,要遵循的教育規律、學生身心發展規律是一樣的,”只是體制不一樣”。

為什麼選擇三原?17年前,三原是四川最早的一批民辦學校。17年辦學的厚重積澱、17年培育的良好師資隊伍,這是曾成彬傾心的重要原因,“個體差異化發展思想,以及‘追求個體生命活力,追求個體品德高尚,追求個體學業成功’的教育理念,與自己本身的教育主張契合。”

對曾成彬來說,從公辦學校進入民辦學校是他的二次創業。在全新的體制下,有更多的發展機遇,但挑戰也更大。他認為,民辦學校市場意識更強,招生、經費、師資與家長認可度、社會口碑密切相關。“辦老百姓滿意的教育,是民辦教育必然的追求。要老百姓滿意,不僅要有優良的教學質量,還要注重學生德智體美勞和諧發展,培養學生的綜合素質,更要在學生的生活上,包括飲食、住宿、體鍛、安全等方面做到更好,把學生身心健康放在第一位!”曾成彬稱,相比公辦學校,面向”市場”是另外一種壓力。

川附60周年校慶致辭

開啟二次創業 再造一個三原奇跡

在知天命的年紀,投身三原,開啟“二次創業”新征程。曾成彬提出“構建以學生為圓心的服務型校園”的辦學目標,制定了五年發展規劃,實施十大項目,涉及到管理、師資、教學、德育、課改、校園文化等方面。尤其是對於學生,他認為是學校一切工作的”圓心”,他還提出了三原學子校園生活的“三個樣態”:學習時,用心專注、分秒必爭﹔鍛煉時,生龍活虎、揮汗如雨﹔活動時,積極體驗、自信表達。著力於教學質量和學生綜合素質的培養。加盟三原不到三年,三原的學校管理、校風學風、英語特色和家長滿意度、社會美譽度有了快速提升,尤其是高考成績,重點率增幅超過40%,本科率增幅超過30%,得到同行、家長和社會的廣泛贊譽。三原被評為成都市特色高中項目學校、成都市陽光體育示范學校、成都教育國際化窗口學校。

面臨新高考、新中考改革,三原中學迎來了二次創業的一個重大機遇。“我們有基礎,趕上新課改、新考改這趟車,實現學校發展再上新台階。”曾成彬表示,新課程改革要以學生為本,增強課程的選擇性,發展學生的興趣特長,著力培養學生的核心素養,把真正意義上的素質教育落到實處。“讓走出三原的每個孩子身心健康、陽光自信、和諧發展!” 再造一個三原奇跡,曾成彬的“三原夢”,正一步一步變為現實。

六年后的某一天,在某邊遠地區,朗朗書聲從教室傳出,黑板邊,一位老者看著孩子們,微笑著。曾成彬說,這是自己在心裡構想了很久了的畫面。

最美的春天,不在自然界,而是蘊藏在曾成彬的教育情懷中,蘊藏在涌動著的大愛裡。曾成彬透露,他與一個朋友約定:退休后,共同到邊遠地區或少數民族地區支教。把教育帶到更遠的地方,這是曾成彬的另一個夢想,也是他教育情懷的延續……